《外汇代理》美联储高官密集开火 数据蜂拥而至

原标题:《外汇代理》美联储高官密集开火 数据蜂拥而至

与9月美元上涨的主趋势相比,10月外汇市场行情的走向似乎不再那么泾渭分明。美元指数上周最终录得收跌0.93%,结束周线12连阳的壮举。从成因看,欧洲经济倒退和亚洲经济衰缓的忧虑,迫使美联储(FED)展现十足的鸽派姿态,这令美元美股和美债收益率齐跌,非美货币则纷纷借势反弹。

美联储高官密集开火,本周汇市谁主沉浮?

展望本周,投资者依然没有可以休憩的闲暇,几乎所有的主要经济体都将发布至关重要的通胀数据,英国就业数据则是与货币政策前景最为切题的指标披露。而除此之外,美联储众高官本周将再度齐齐登场亮相,其中更是包括了美联储主席耶伦。美元是将延续上周回调还是重整旗鼓,无疑将再度充满悬念。

费希尔周末释放鸽派信号,本周美联储再成焦点

美元指数周一(10月13日)亚市有所低开,美联储二号人物费希尔在周末的IMF会议上警告全球经济放缓或使加息计划延宕,令不少市场人士开盘后率先抛售美元。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周六(10月11日)在华盛顿IMF会议上称:“如果海外经济增长较预期更为疲弱,对美国经济造成的影响或促使美联储以更慢的速度移除货币宽松政策。”

费希尔的此番言论与美联储其他官员的表态相呼应,愈发凸显出有关不断改善的美国经济是否能抵御海外疲软及美元走强影响的担忧。此类担忧情绪已促使投资者将标普500指数推低至5月以来最低水平,并使油价跌入熊市。

美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)在IMF会议间隙于一银行业会议上表示:“我为全球目前的经济增长担心。这显然让我们不得不考虑未来的政策走向。

此前公布的美联储9月政策会议纪要显示,联储官员越来越担心海外增长疲软问题以及美元走强对本国经济的影响。目前,IMF已将2014年全球经济增速预估从3.4%调降至3.3%,并将2015年增速预估从4%下调至3.8%。

根据美联储9月17日发布的预测,大多数联储官员预计会在2015年某个时候加息。彭博的联邦基金利率期货数据显示,交易员认为美联储到2015年7月加息的几率约为33%,较9月18日的59%有所下降。

费希尔称,只有到美国经济扩张程度足够高时,美联储才会加息,新兴市场届时应该也可以承受此举的影响。

芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)也说,他希望到有足够多的信心相信经济蓬勃发展时才加息。埃文斯还表示,眼下有必要提高通胀;美元对通胀数据施加下行压力。他指出,若经济受到严重冲击且通胀率走低,则将必须考虑额外的资产购买。他并称,若美联储较他期望的更早加息,他希望加息可以缓慢进行。

这其中,美联储主席耶伦的讲话无疑将最受关注。一旦其言论内容涉及货币政策,很可能为本周行情走向确立最终方向。除此之外,美联储褐皮书将于北京时间周四凌晨发布,其对经济现状和前景的描述,将对美联储月底决议的走向产生影响。

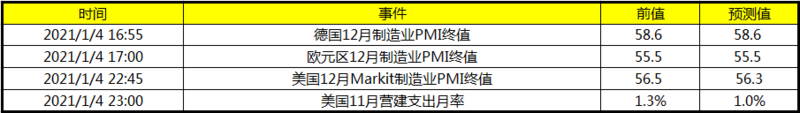

如潮数据蜂拥而至,市场再临重大考验

除了美联储官员再度轮番讲话外,本周全球多国的经济数据也将密集出炉。颇受投资者关注的欧元区CPI终值和工业产出数据将在本周揭晓。英国包括CPI、失业率和家庭财务指数等重磅数据也将陆续发布,美国则有零售销售和工业产出数据公布。

欧元区本周将迎来8月工业产出和9月CPI终值两大重磅数据。

市场预期,继7月增长1%后,工业产出将在8月出现下滑,这一点从欧元区经济火车头—德国的数据中可见一斑。

欧元区另一大重磅数据9月CPI终值也将在本周公布。9月CPI初值跌至0.3%,创下近五年新低。在9月的货币政策会议上,欧洲央行再次意外下调了三大利率,并且决定从10月开始购买ABS以避免欧元区出现通缩和刺激经济复苏。今年以来,欧洲央行对于持续低迷的欧元区CPI数据尤为关注。

继9月维持量化宽松和利率不变以后,英国央行将密切关注本周的至8月三个月ILO失业率和9月失业率。

近期英国的数据喜忧参半,失业率下降了但工资增长仍然缓慢。调查显示,至8月三个月ILO失业率将较前月录得的6.2%继续下滑。与此同时,如果维持当前的就业创造不变,英国失业率年底前有望降至6%以下。

此外,通胀数据也是英国央行内部就货币政策进行辩论的焦点。此前英国通胀已经连续3个月放缓,若数据超出8月的1.5%,并接近2%的适宜目标,那么英国央行(BOE)更早加息的预期将升温,英镑将受到多头追捧,但若数据不及预期,那么英镑将延续熊途。

美国方面,9月工业产出和零售销售数据成为本周主要看点。

9月PMI数据显示,美国制造业部门持续复苏,工业产出数据很可能也会呈现同样趋势。二季度美国GDP强劲增长4.6%,调查数据显示三季度美国仍然有望获得稳固增长。尽管8月工业产出意外下,然而三季度工业产出增速仍然高于二季度0.5%,而制造业产出更是高出了1%。

中国本周将迎来9月贸易帐、货币供应和CPI数据,

若数据逊于预期,则潜在的风险厌恶情绪将进一步释放,促使避险货币延续强势,商品货币将受到最沉重打击。