(外汇金融)人民币汇率是主动调整 并非被动贬值

原标题:(外汇金融)人民币汇率是主动调整 并非被动贬值

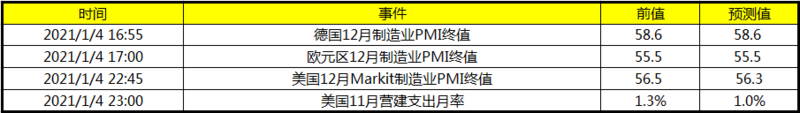

金投外汇网3月22日讯,2016年新年伊始,人民币汇率出现贬值。在分析汇率波动特点基础上,本文认为,人民币汇率波动主要受美元汇率指数走强、汇率形成机制调整等因素影响,是主动调整,而非被动贬值。

2016年新年伊始,人民币汇率出现大幅度贬值。2016年1月7日,在岸和离岸人民币兑美元汇率分别收报1美元兑人民币6.5929元及6.6823元,较2015年底分别贬值1.5%及1.7%,离岸价与在岸价差曾创下1,600点以上的新高水平。

从外部看,此次人民币汇率波动主要受美国加息周期启动后美元汇率指数继续走强的影响,另外,从国内看实体经济放缓要求加大宏观政策的刺激力度,资本项目开放进程势不可挡,人民币汇率更多由市场因素决定、人民币汇率形成转向参考一篮子货币。

人民币对美元汇率脱离长期单边升值传统路径

2016年伊始出现的人民币兑美元汇率贬值,可以说是过去两年人民币汇率贬值走势的持续。2014年全年,人民币兑美元在岸即期汇率(CNY)贬值2.4%,2015年人民币兑美元汇率贬值4.6%,为连续两年出现年底汇率弱于年初汇率走势。

值得注意的是,2015年贬值幅度多半归因于人民币中间价改革。2015年8月11日,中国人民银行宣布调整人民币中间价形成机制,在3个交易日内完成了中间价与市场汇率的点差校正。市场对此做出迅速反应,国内外汇市场人民币汇率(CNY)下跌超过3%,离岸人民币市场汇率(CNH)贬值幅度接近6%。为避免市场强化人民币可能出现趋势性贬值的预期,中国人民银行连续对市场预期进行管理,向市场传递“人民币中间价与市场汇率偏差,3%左右的累积贬值压力得到一次性释放”的信息,稳定市场信心,此后,人民币汇率逐渐回稳。

2016年开年人民币对美元的离岸价(CNH)和在岸价(CNY)均剧烈波动。显然,2016年人民币对美元汇率将继续面临相当程度的贬值压力,较有可能成为年底汇率弱于年初汇率的连续第三个年头,从而再度确认人民币对美元汇率长期单边升值已呈趋势性逆转。

从 1994年人民币汇率改革以来,人民币兑美元的名义汇率走势经历几个大的周期。一是从1994年1月汇率并轨后人民币小幅升值,随后到2005年保持了长达10年盯住美元,人民币兑美元汇率基本稳定在1美元兑人民币8.3元上下;2005年第二次改革,人民币兑美元汇率由1美元兑人民币8.27元调整至 8.11元,随后人民币进入长达3年的持续升值期;2008年全球金融危机爆发后,人民币再度盯住美元;2010年以后人民币进入新的升值期,尽管 2012年欧债危机期间,人民币随之走软,但此轮升值一直持续到2014年,人民币兑美元一度接近1美元兑人民币6.10元。显然,从1994年到 2014年的20余年间,人民币兑美元汇率总体升值超过30%,间或以爬行盯住应对不同时期出现的全球金融市场异常波动。

过去20年人民币对美元保持持续升值态势的直接结果是中国经济总量的持续攀升和国际影响力的快速提高。2014年,中国国内生产总值(GDP)总量为10.38万亿美元,中国是全球第二大经济体。显然,中国经济、贸易和投资增长为中国不断扩大国际影响力提供了坚实基础。

2014年来,人民币兑美元的波动态势开始出现新特征,2014年、2015年连续两年出现年底汇率弱于年初汇率的情况。为什么2014年以来的人民币汇率波动可能走向新的贬值而不是在一个新的平台上继续保持过去20年升值与盯住交替出现的波动模式呢?一个重要的原因可能是随着人民币国际化的推进,离岸人民币市场不断发展壮大,出现了在岸市场和离岸市场两个人民币汇率,两个市场的相互作用和两个汇率的相互影响机制日趋复杂,从实际操作上已经很难把人民币兑美元汇率盯住某一个固定的水平上了。

另外一个原因可能是经过长达20年升值,外汇市场影响因素已经出现了巨大变化,人民币市场汇率正在逐渐偏离其均衡水平,甚至可能已经出现一定程度的高估。