(香港外汇)中国应果断退出金融抑制政策

原标题:(香港外汇)中国应果断退出金融抑制政策

金融抑制政策是大多数发展中国家包括战后日本实施的一种服务于工业化战略的金融配套政策。其第一个特点是政府推进低利率政策,以鼓励投资。实际上是一项补贴工业企业的政策。低利率显然导致资金供不应求。这就引申出第二个特点,就是政府对资金或金融资源的行政管制,它把廉价的资本导入特定的产业和特定企业,主要是国有企业。

金融抑制政策不退出带来的后果是很严重的。

第一,金融抑制政策已经带来收入或财富从居民向企业、银行和政府的再分配。

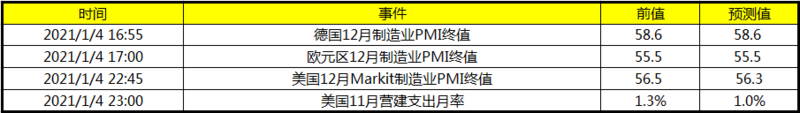

我们对股票市场做的统计分析表明,2005年以来新股发行市盈率除2007年外都高于二级市场平均市盈率,首日涨幅则在20%~200%之间。也就是说,以发行价买入股票后,只要不在上市第一天抛出,就将陷入亏损。而中小投资者很少能够以发行价买入,因此更多在炒新股的过程中承接一级市场投资者高价抛售的股票,从而陷入更深的亏损。另外用企业红利分配占年末市值的比例测算的1990~2011年股东平均回报率是2%,同期一年期平均存款利率为5%,三年期贷款利率为7.99%。因此对中小投资者而言,这个市场毫无投资价值。如果考虑通货膨胀,上市公司的股权融资几乎是既不用还本又不用付息。股市变成了一个纯粹圈钱的场所。这也是证监会门前挤破头的原因。上市公司圈钱甚至引发了“封口费”这种部分媒体的坐地分赃要求。

第二,低利率助长了房地产泡沫的膨胀。2000年我国的M2是13.23万亿元人民币,2013年8月末已达106万亿。这一时期投放如此多的货币,却没有引起CPI的大幅度上升,一个很重要的原因是土地的货币化。土地价格暴涨吸收了货币。美国彼得森国际经济研究所的尼古拉斯·拉迪教授在上海的一次讲学中指出,1997~2003年一年期实际存款利率平均是3%,2004~2013年1月则下降为-0.4%。在负利率背景下居民选择房产替代存款。银行存款占家庭资产的比重从1997年的72%下降到2010年的42%,房产持有量占比从18%增加到40%,可见负利率是房地产泡沫膨胀的一个很重要的原因。中金公司的彭文生曾就人口结构与土地价格态势做过中国、日本和美国的比较分析。土地实际购置价格指数日本从1970年的100上升到1990年的200,2000年指数已下降60%至80点;美国实际地价指数1987年为100,2006年上升到200,2010年下跌到120点,回调40%。相比较,中国1998年为100,2010年上升到550点左右,目前肯定已超过600点。房地产泡沫的膨胀意味着财富从房产空头的年轻一代转移到房产多头的中老年一代;进一步拉大了城乡的差距;导致工资与商务成本的急剧上升,挤压了实业利润,进而引发产业空心化趋势。

第三,金融抑制政策造成国民经济对银行体系的过度依赖。低利率、高利差和信贷的抵押政策已经导致产业结构的严重扭曲。有抵押品的房地产、制造业和地方政府的基础设施建设的项目都出现了严重的投资泡沫。相比较,农业、服务业、高新技术产业,包括未来的文化产业,高风险或轻资产领域,则不可能从现有银行体系得到支持。另外,银行的长期信贷都是支持增量投资项目的,它对存量资本的结构调整帮不上忙。因此银行信贷规模的持续扩张,更多地导致了产业结构的恶化,而不是产业结构的改善。

第四,银行的总分行制度以及国家信用担保使得银行信贷风险最后都将集中转嫁给国家财政。我们今天银行体系的一个最大的问题就是没有自我消化风险的能力。