国际通胀压力超预期 中国成全球物价的“稳定器”

原标题:国际通胀压力超预期 中国成全球物价的“稳定器”

今年,主要经济指标特别是通货膨胀继续超预期,供应紧缩对经济增长、价格和资本市场趋势产生了深远的影响。同时,它也曾引起市场对“滞胀”风险的关注。

国家发改委21日的官方微信文章称,与世界其他主要经济体价格普遍“大幅上涨”相比,中国的价格水平总体上是可控的。不必太担心,我们有底气、有信心、有能力保持国内物价总体平稳运行,物价总体上涨不会出现“通胀”。此外,与日益加剧的国际通货膨胀相比,中国是全球物价水平的“压舱石”和“稳定器”。展望未来,国际通胀压力将持续一段时间,而中国的总体价格水平将保持在合理范围内。

国家统计局新闻发言人付凌晖此前人还明确表示,尽管国际能源价格上涨带来的输入性影响仍在继续,国内各方将增加生产和供应,增加对企业的财政和金融支持,这将有助于减轻生产价格上涨的压力,并将工业生产者价格指数(PPI)向消费者价格指数(CPI)传导。同时,从居民消费价格看,总体涨幅仍较温和,,10月同比增长1.5%,核心CPI增长1.3%。

央行11月19日发布的2021年第三季度中国货币政策执行报告认为,通胀压力总体可控。2021年第三季度,消费市场供需基本稳定,猪肉价格持续下跌导致CPI涨幅低于1%。10月份,CPI同比上涨1.5%。预计第四季度CPI将温和上涨,并在合理范围内总体保持稳定运行。同时,受大宗商品价格上涨、高耗能行业部分产品价格上涨和基数偏低的影响,PPI的涨幅继续扩大,短期内可能保持高位

PPI今年不断创新高

今年以来,国际范围内受极度宽松政策、供给瓶颈等因素影响,物价水平大幅上升。告别十多年的“低通胀”时期,一些经济体出现了不同程度的“通胀”,与中国总体可控价格形成鲜明对比。

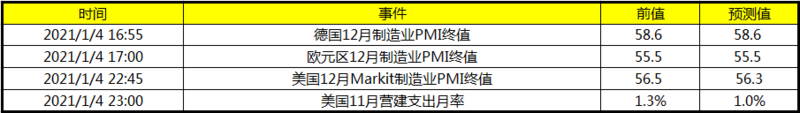

国际价格水平大幅上升,许多国家的CPI、PPII升至多年高点,甚至创下历史新高。就CPI而言,10月份,美国、欧元区、俄罗斯(9月份)、巴西和土耳其的CPI同比分别上升6.2%、4.1%、7.4%、11.1%和19.9%。其中,美国创下近31年来新高,欧元区达到历史最高水平。

从PPI看,10月份美国、欧元区(9月份)、日本、俄罗斯(9月份)、巴西、土耳其同比分别上涨8.6%、16%、8%、26.3%、26%和46.3%。其中,欧元区、日本分别创历史新高和近41年新高。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究室副主任、研究员刘志成表示,本轮国际通胀是相互交织叠加、共同作用的结果各种因素的推动,但根本原因是以美国为代表的主要发达经济体实施了极为宽松的财政和币政策,以及疫情防控混乱造成的供应链混乱。

国内来看,由于特殊天气、部分商品供需矛盾和成本上涨,10月份CPI大幅反弹;由于国际进口因素的叠加,国内主要能源和原材料供应紧张,PPI年同比创下新高。

国家统计局于10月10日发布了2021年10月CPI和PPI月报。数据显示,CPI上涨1.5%,比上月上涨0.8个百分点;PPI同比上涨13.5%,比上月上涨2.8个百分点。

财信证券首席经济学家伍超明对·第一财经表示·:首先,食品价格上涨,其中蔬菜价格大幅上涨,猪肉价格环比大幅收窄,这也有助于稳定和改善食品价格;二是受原油等大宗商品价格上涨的影响,部分上游价格向下游传导,非食品和服务价格涨幅较大。全年CPI预计将整体上涨,但涨幅温和。

三季度以来,中国经济的下行压力逐渐显现。与此同时,在供应紧张的情况下,PPI不断创下新高。业内人士担心,如果需求低,PPI保持高位,中下游企业受到挤压,经济现有风险明显加快,经济可能会出现“低增长、高价格、低效益、高风险”的“类滞胀”的不利局面。

在这方面,付凌晖15日在国家新闻办公室的新闻发布会上回应说,总体而言,由于三季度疫情和汛情等因素的影响,经济增长放缓。同时,国际大宗商品价格上涨以及国内部分能源和原材料产品供应紧张带来的进口影响,也导致工业生产者出厂价格涨幅扩大。“似乎有一些滞胀的迹象。但这种情况是由短期影响因素造成的,是一种阶段性的情况。”

PPI向CPI的传递时间拉长

市场对本轮通胀的主要担忧是PPI向下游传递的程度。最近,由于成本持续上涨,一些下游生产企业开始提价。

伍超明告诉第一财经记者,从年初开始,PPI向CPI的传递已经开始。具体而言,不包括食品和能源的核心CPI、不包括猪肉价格的CPI和非食品价格的趋势,均与PPI高度同步。

粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒认为:为了保持市场份额,下游厂商可以承受短期利润下降甚至亏损;然而,当整个行业亏损,一些制造商被迫退出时,成本上升将导致价格上涨或质量下降。受原材料、包装、运输等成本上涨的影响,调味品价格近期纷纷上涨,而上游PPI最终将被传递给下游CPI。

中国发展研究基金会副理事长刘世锦日前在钢铁高质量发展高峰论坛上说,之前的初步预测是中长期商品供求基本面没有改变。非常好。大多数人认为PPI的上升是短期的,对CPI的传导有限,但实际情况是上升时间明显拉长,主要影响因素已从需求侧转向供给侧。

他表示,本轮通胀的背景是全球流动性过度泛滥,美联储的过度宽松已经超过了历史上任何时期。油价、房价等供应刚性较强的产品价格大幅上涨,芯片持续短缺。

“这些因素是否会增强上游涨价向中下游的传导能力,尚需观察。目前还可以。”刘世锦说

CPI可能会保持适度上涨

付凌晖分析关于下一阶段的价格趋势,他说中国的粮食生产有望再获丰收,生猪生产能力普遍恢复,猪肉价格仍在同比下降,从而压低了CPI的上涨。同时,从工业和服务业的整体供给来看,市场供给仍然相对充足,CPI不具备大幅上涨的基础。基于这些条件,预计中国经济将继续稳步复苏,消费价格将继续适度上涨。

招商证券认为,家庭消费将在2022年呈现“缓慢但持续”的复苏。2022年下半年,生猪的供需将趋于平衡。PPI到CPI的传输仍然局限于燃料等几个领域。消费持续低迷,CPI并不具备全面上行条件。

罗志恒预计,2022年上半年稳定增长压力较大,PPI同比下降,CPI同比稳定在1.5%左右,货币政策将迎来放松的窗口期。

最近,国家层面继续加大保供、稳价、扩能、增产力度,特别是煤炭价格回落,预计后期生产资料价格涨幅将放缓。随着叠加基数的增加,11月PPI可能同比回落。

央行发布的第三季度中国货币政策执行报告认为,未来国际疫情仍存在不确定性,但考虑到中国是世界主要生产国,经济自给自给能力强,有利于应对国际商品价格上涨和海外通胀的影响。总的来说,中国的总供给和总需求基本稳定。央行实施正常货币政策有利于物价走势的中长期稳定。

民生银行首席研究员温彬表示,总体而言,通货膨胀对货币政策的约束有限,但国内外经济复苏中仍存在诸多不平衡因素,政策监管的考验也在加大。宏观政策要继续做好跨周期调整,加强政策预见和协调,加大内需拉动力度,激发经济增长动力,缓解主要能源产品供需矛盾,继续帮助市场参与者应对原材料价格上涨的影响,应对美联储货币政策转变的风险影响。

值得一提的是,为了缓解价格上涨对困难人群基本生活的影响,经过五年,社会救助和保障标准与物价上涨的联动机制迎来了第三次调整。

国家发改委、民政部、财政部、人力资源和社会保障部等六部委下发通知,完善价格补贴联动机制,适当扩大保护对象范围,提出将社会救助和保障标准规范化调整与价格补贴联动机制政策衔接,实现“同频共振”在贫困人口基本生活保障水平与经济社会发展水平之间,不断增强困难人群的获得感、幸福感、安全感。

2011年建立的价格补贴联动机制,是在正常支付最低生活保障和失业保险福利的基础上的额外补贴。该机制在2014年和2016年经历了两次调整。本次调整延续了2016年以来的启动条件、层级和联动方式,保障对象范围略有扩大,相关事项更加明确、详细。